L’invitation à Ugo Schiavi marque le retour, au Musée Réattu, d’une sculpture capable de se mesurer aux architectures monumentales d’Arles. De 1973 à 1999, des artistes comme Arman, César ou Toni Grand occupent les galeries romanes du cloître de l’église Saint-Trophime. Dans les années 2000, c’est dans le musée que Christine Crozat, Jean-Charles Blais ou Dieter Appelt créent des objets et installations pensés pour entrer en résonance avec le « génie des lieux », ce subtil mélange d’histoire, d’architecture et de paysage qui fait la singularité du lieu. Aujourd’hui, Ugo Schiavi se confronte au patrimoine arlésien, qui fait écho à ses recherches récentes, orientées vers des créatures hybrides et chimériques.

Semaine n°451, revue hebdomadaire pour l’art contemporain

Texte : Andy Neyrotti

Parution vendredi 12.11.2021

Édition papier, 24 pages, 6 €

L’art d’Ugo Schiavi prend sa source dans la rue. Tel un archéologue du monde actuel, il s’intéresse à l’évolution des espaces urbains et naturels, à l’actualité des mouvements sociaux et politiques qui agitent notre époque. Le travail qui l’a fait connaître consiste à réaliser des moulages de sculptures rencontrées dans l’espace public. Son geste paraît ambigu : s’agit-il d’un acte de sauvegarde qui alerterait sur la fragilité de l’œuvre et questionnerait sa pérennité dans l’espace public ? Ou bien d’une forme de vandalisme, tout du moins de l’appropriation « sauvage » d’un bien commun, comme cela peut se produire lors de manifestations populaires ? Sa démarche joue pleinement sur cette dualité et, si elle ne célèbre pas l’anarchie, si elle ne vise pas à mettre à mal la société, elle exprime néanmoins une vision dystopique, voire alarmiste de notre monde actuel, qui invite à réfléchir sur la vulnérabilité de nos institutions et des symboles qui la sous-tendent. À partir des empreintes réalisées, auxquelles il peut soustraire des éléments, greffer des objets étrangers ou des parties de corps moulées sur le vif, Ugo Schiavi semble s’employer à créer de nouveaux vestiges, à fixer dans la matière les traces de la vie contemporaine, tout en faisant résonner le passé des villes qu’il arpente. Ses œuvres intègrent les codes de la sculpture classique, dont elles reprennent les techniques et les matériaux pour mieux les détourner, les fragiliser, les réduire à l’état de fragments, au sein d’installations tout à fait actuelles. Semblant érodées par le temps, transformées par l’environnement, colonisées par des matières organiques – comme ces plantes rudérales, qui « poussent parmi les décombres », que l’artiste affectionne particulièrement –, ses sculptures ont un aspect volontairement précaire, qui convoque l’esthétique des ruines et des vanités. Héritières du mouvement romantique du XVIIIe siècle comme des avant-gardes artistiques du XXe siècle, elles consacrent l’autonomie plastique et poétique du fragment, élevé définitivement au rang d’œuvre d’art.

Gargareôn

Ce mot aux allures de borborygme, à la sonorité sourde, comme étranglée, tire sa racine du grec ancien. Signifiant littéralement « gorge », il renvoie aux gargouilles dont l’artiste a utilisé les formes, mais aussi à tout un univers de conduits grouillants, de cavernes englouties. Telles les abondantes pluies d’automne, ce titre sonore s’infiltre dans les canalisations du Grand Prieuré pour se déverser dans le Rhône qui coule le long du musée, dont le débit gargantuesque a inspiré l’artiste. Voie de transport et de communication majeure depuis l’Antiquité, le fleuve charrie en effet autant de légendes – comme la Tarasque ou le Drac, son alter ego arlésien censé vivre sous le Grand Prieuré – et de trésors archéologiques, que de pollution, de limon et de déchets qui dérivent jusqu’en Méditerranée. Soumis à la force des éléments naturels et à une forte exploitation humaine, le Rhône est un lieu où nature et culture se mélangent, pour le meilleur comme pour le pire. Les œuvres conçues par Ugo Schiavi à Arles se situent dans cet entre-deux. S’appuyant à la fois sur l’observation du monde dans lequel nous vivons et sur la compréhension du passé qui affleure, ici, à chaque coin de rue du centre ancien, elles nous confrontent à la vulnérabilité d’un monde en pleine mutation. Pour autant,

ces œuvres ne s’attachent pas à représenter le réel ; elles se l’accaparent, fragment après fragment, pour mieux construire une réalité qui leur est propre, plus proche du mythe que du documentaire.

Moulage

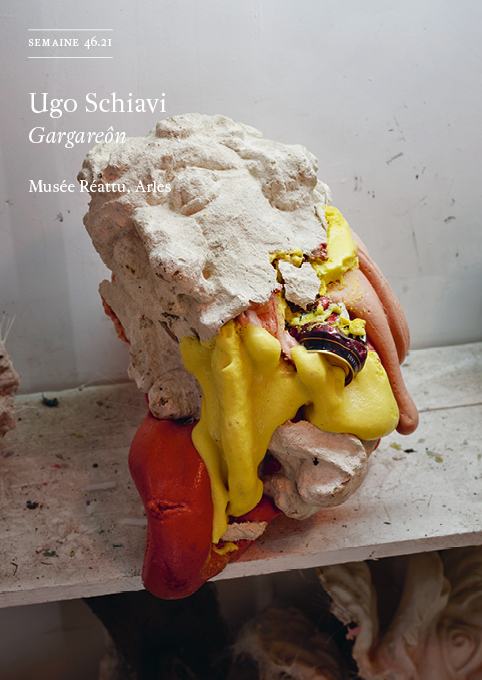

Au cours de ces derniers mois, l’artiste s’est lancé, en véritable cordiste, à l’assaut des gargouilles du musée, qu’il a moulées sur place afin d’en réaliser, en atelier, différents tirages. Hybridées avec des moulages provenant d’autres sculptures, des matériaux organiques et mécaniques semblant en pleine déliquescence, ces gargouilles d’un nouveau genre participent à des installations qui réactivent leurs fonctions pratiques et symboliques ancestrales : orner, effrayer, évacuer l’eau, etc. Mais elles écrivent aussi un nouveau récit, celui de créatures dont on ne sait dire si elles sortent de contes médiévaux ou de films de science-fiction, si elles ont été abîmées par le temps ou altérées par

des mutations contre nature. Totalement achroniques, ces chimères nous renvoient autant aux peurs ancestrales véhiculées par les légendes anciennes, qu’à l’angoisse actuelle du déclin de notre modèle de société, fondé sur une consommation frénétique des ressources naturelles. Une société de consommation dont l’impact est particulièrement sensible sur les bords de la Méditerranée, où Ugo Schiavi a réalisé des empreintes de rochers dévorés par des organismes lithophages, et collecté des matériaux rejetés par la mer, comme le plastiglomérat. Ce minéral hybride, semi-artificiel, issu de la dégradation d’autres roches auxquelles s’agglomèrent des végétaux, du corail et du plastique, défie les classifications naturalistes habituelles. Marqueur spectaculaire des effets de l’anthropocène, le plastiglomérat a inspiré la création des Gorgones, objets séduisants au premier abord, dignes d’un cabinet de curiosités, mais révélateurs de la résilience d’une nature forcée à évoluer très vite pour ne pas disparaître. Ainsi, en reliant symboliquement et plastiquement la pluie, le fleuve et la mer, la gargouille sculptée et le rocher trouvé, le naturel et l’artificiel, Ugo Schiavi nous indique une donnée fondamentale : l’exposition est traversée par un flux, un courant qui entraîne, use, remodèle et recompose tout sur son passage.

Recyclage

Un courant qui fait aussi remonter à la surface des œuvres plus anciennes. Des sculptures, pensées dans d’autres contextes, qui prennent un tout autre sens à Arles. La plus évidente est la tête de lion monumentale prélevée sur Le Triomphe de la République de Jules Dalou (dont l’original orne la place de la Nation à Paris), présentée sur le parvis de l’hôtel de ville

de Paris lors de la Nuit blanche 2018. Détachée du symbole républicain qu’elle incarne, elle vient se confondre avec la figure héraldique d’Arles et se parer de sa devise, Ab ira leonis (« Par la colère du lion »). Quant au Neptune réalisé en 2021 pour le Voyage à Nantes, bien qu’il s’approprie la devise de la ville qui l’a vu naître – Favet Neptunus Eunti, « Que Neptune favorise le voyageur » –, il renaît dans la cité rhodanienne sous la forme d’une figure de proue arrachée à un navire inconnu, qui n’est pas sans évoquer celle qui orne la cour du Museon Arlaten depuis 1938. Dans sa pratique, Ugo Schiavi semble donc,

d’une certaine manière, faire écho à la maxime du philosophe grec Anaxagore « Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau », que Lavoisier avait popularisé de la sorte : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ».

Photogrammétrie

Agir dans l’espace public, sans autorisation préalable, sur des sculptures en bronze dont la matière lisse ne craint pas le moulage, c’est une chose. Concevoir de mouler des sculptures à Arles, où tout n’est que pierre antique ou médiévale, classé Monument historique voire inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, c’en est une autre. Et pour accéder aux œuvres les plus insignes, dont la dimension symbolique et identitaire est la plus forte, il faut le plus souvent se rendre dans les musées, où il n’est plus question de pratiquer le moulage physique. C’est pourquoi Ugo Schiavi, aidé de Jonathan Pêpe et Sylvain Couzinet-Jacques, a dû opter pour une autre technique : la photogrammétrie. Très utilisée en archéologie, et plus spécialement en archéologie subaquatique, elle s’appuie sur un protocole scientifique de captation d’images qui précède ou accompagne l’acte de fouille. Produisant une documentation très fiable, elle participe à une meilleure connaissance du patrimoine archéologique et architectural. Un rôle endossé avant cela par le moulage. Dans les réserves du Musée Réattu, ils ont ainsi réalisé des prises

de vue en 3D de sculptures en plâtre : des copies souvent très partielles d’œuvres célèbres, comme la Vénus d’Arles ou le Laocoon, qui témoignent d’une ancienne collection de moulages, héritée du fonds d’atelier du peintre arlésien Jacques Réattu et du matériel de l’école gratuite de dessin d’Arles, fondée au XIXe siècle. En s’intéressant à ces objets victimes d’un désamour manifeste au cours du siècle suivant, souvent relégués dans des réserves, Ugo Schiavi rend au moulage le statut de modèle qu’il a longtemps joué. Il lui rend aussi la place fondamentale qu’il tenait dans l’art de sculpter, interrogeant au passage l’importance donnée au principe d’authenticité et d’unicité dans l’art. Dans les rues d’Arles, enfin, le trio a photographié à l’aide d’un drone, les façades crénelées du Grand Prieuré, les lions de l’ancien pont de Lunel – rescapés du bombardement allié d’août 1944 – et les arcs-boutants de l’église des Frères-Prêcheurs, dont les fragments ont été intégrés au riche répertoire de formes dans lequel le film Main-Stream-Memory puise largement.

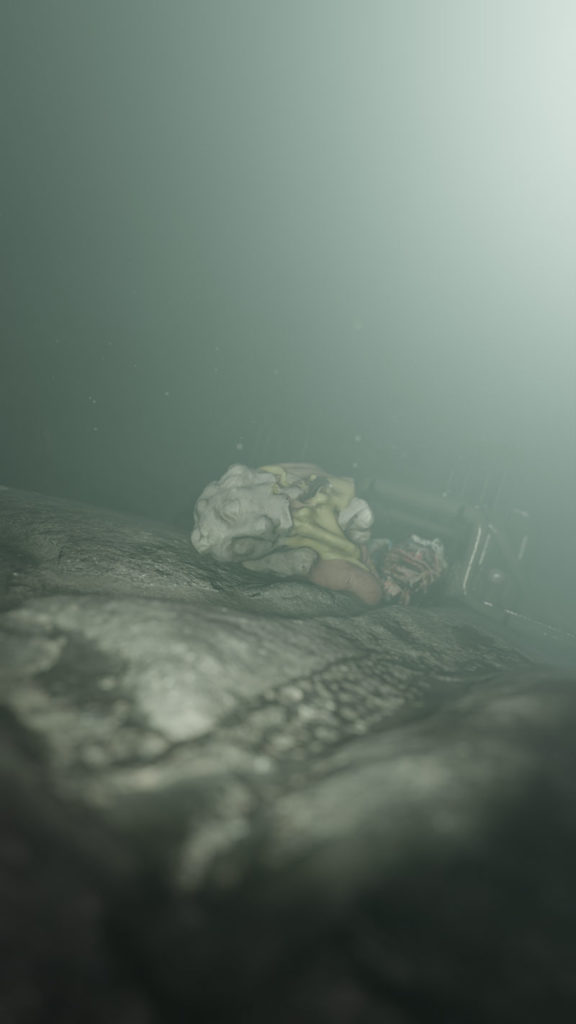

Main-Stream-Memory

Coréalisé avec Jonathan Pêpe, ce court-métrage en images de synthèse est une véritable mise en abyme de l’exposition. Proche de l’esthétique des paysages reconstitués par l’archéologie sous-marine, l’univers du film, hyperréaliste, baigne dans une lumière ténébreuse. Mélancolique au premier abord, il se teinte d’un sentiment d’inquiétude, attisé par les anomalies physiques et spatiales qui se multiplient dans le paysage. Embarqués, au plus près de l’eau, au cœur d’un îlot flottant fait de fragments d’architecture, de vestiges archéologiques et de déchets contemporains, nous dérivons aux abords de ce que serait Arles si elle était partiellement engloutie sous les flots, si l’industrie y avait marqué son empreinte, si les usines de Fos-sur-Mer avaient fini par la coloniser. Une voix nous accompagne par intermittence, déversant un flot d’informations obscures, composé à la manière d’un cadavre exquis. Puis, brutalement projeté au fond de l’eau, nous suivons un dense réseau de câbles et de conduits – vecteurs d’autres flux, de l’énergie à l’information – et d’objets en tout genre : sarcophage, faune, gargouille, bois flotté, bidons, bonbonnes, silène, Aiôn, amphores, Neptune, chaland, trottinette, danseuse, César, Laocoon, Auguste… Ici, l’énumération fait sens. Elle révèle l’ampleur de cette population/pollution noyée sous les eaux, elle restitue la richesse des sources iconographiques, l’épaisseur des temporalités et des cultures qui se superposent et s’entrecroisent. L’un des objets intrigue plus que les autres. Gisant dans la vase, la gueule béante, il nous interpelle et laisse une impression de déjà-vu… Et pour cause : il s’agit du double virtuel d’une œuvre présentée dans l’exposition, Gargareôn-Navigator. En jetant symboliquement une de ses œuvres au Rhône, Ugo Schiavi nous rappelle une réalité objective : avant d’être élevé au rang de trésor, le matériel archéologique extrait des fleuves est le résultat d’un acte de négation. Qu’il s’agisse d’un simple ustensile domestique, d’une épave de navire ou de l’effigie d’une figure politique de l’Antiquité romaine accablée par la Damnatio memoriae (« condamnation de la mémoire »), tout est passé par le statut de déchet. Un déchet qui peut ensuite passer au statut de simple témoignage historique ou de véritable chef-d’œuvre de l’histoire de l’art. Question d’époque, de culture, de perception. Ainsi, à défaut d’avoir croisé une quelconque créature mythologique sous le musée, qu’elle soit Drac ou Tarasque, nous retrouvons dans le fleuve le visage éclaté d’une gargouille passée par le filtre de l’imaginaire de l’artiste, qui serait tombée de la façade du Grand Prieuré dont il était la sentinelle, pour reposer dans le lit du fleuve… La boucle est bouclée.

Publié et diffusé par – published and distributed by Immédiats, 67 rue du Quatre-Septembre,

13200 Arles, France. www.immediats.fr. Directrice de la publication – Publishing Director Gwénola Ménou. Conception et réalisation graphique – Graphic design Alt studio, Bruxelles et Solie Morin, Marseille. Corrections – Proofreader Stéphanie Quillon. Traductions – Translation Matthew Cunningham. Photogravure – Photoengraving Terre Neuve, Arles. Impression – printer Petro Ofsetas. Crédits photo – Photos credits François Deladerrière (vues d’atelier, vues d’exposition) © Digiscan 3D et IMA Solutions pour les images 3D du film : Statue de Neptune (RHO.2007.05.1966), Statue colossale d’Auguste (FAN.1992.215), Buste présumé de César (RHO.2007.05.1939), Chaland (RHO.2004.AR3.1). © L’artiste pour les œuvres, l’auteur pour le texte, Immédiats pour la présente édition. © The artist for the works, the author for the text, Immédiats

for this edition. Abonnement annuel – Annual subscription 62 €. Prix unitaire papier – price per paper issue 6 €. Dépôt légal novembre 2021. Issn 1766-6465

Catégorie:

Tags: